今回は、自費リハビリ・保険外リハビリについてのお話です。背景を知ることで、なぜ自費が増えてきているのか、メリット・デメリットを知ることで、選択肢の幅が増えるのではないでしょうか。

社会保障制度について

社会保障制度を知ることで、現状が抱える問題と流れが見えてくるのではないかと思います。今回は以下の3つの流れをご紹介します。

・社会保障制度とは

・社会保障制度の歴史

・現在の社会保障制度が抱える問題

社会保障制度とは

国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を保障すること(平成5年)

具体的には疾病や失業、労働災害、退職などで生活が不安定になったときに、健康保険や年金、社会福祉制度など法律に基づく公的な仕組みを利用して、健やかで安心な生活を保障すること

機能は3つあります

①生活安定・向上機能

病気や負傷の場合に医療保険により負担可能な程度の自己負担で必要な医療を受けることができる、現役引退の高齢者に老齢年金や介護保険により安定した生活が送れるなど

②所得再分配機能

所得を個人や世帯の間で移転させることで国民の生活の安定を図る

(生活保護制度や公的年金制度)

③経済安定機能

経済変動の国民生活への影響を緩和し、経済成長を支えること

(雇用保険制度や公的年金制度)

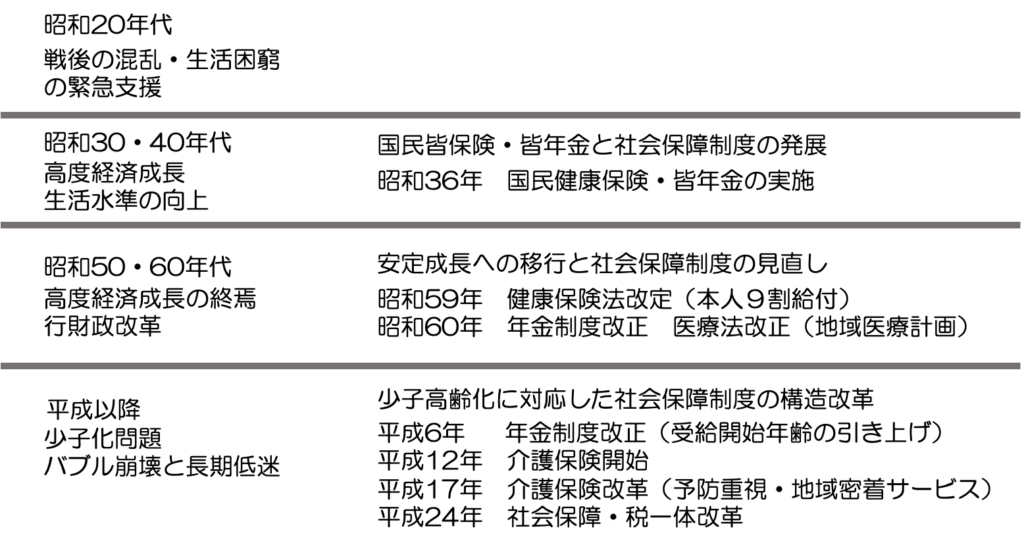

社会保障制度の歴史

社会保障制度の変遷

このように時代の変化とともに、社会保障制度も見直しや改革がなされてきました

現在の社会保障制度が抱える問題

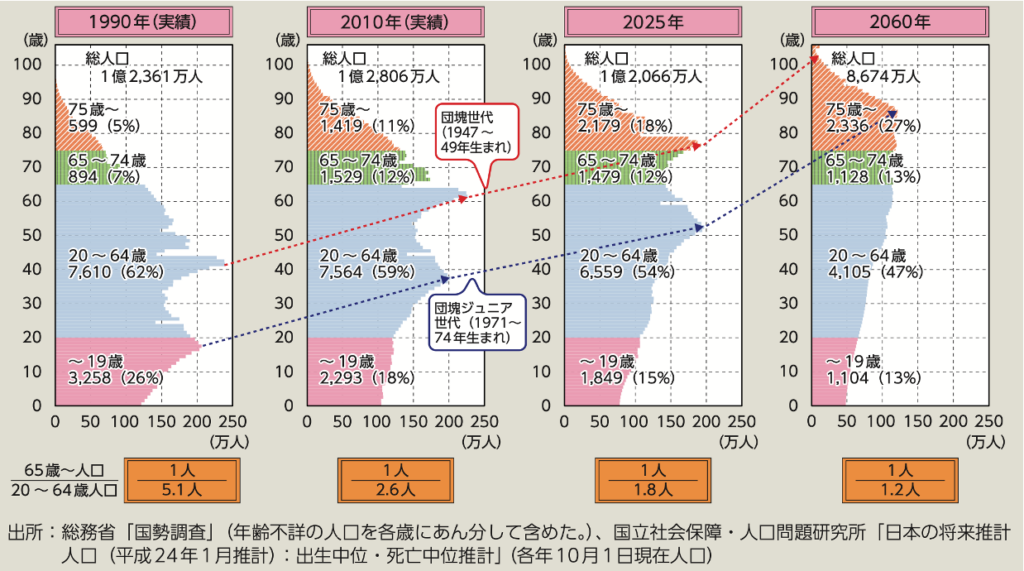

人口ピラミッドの変化

(図:内閣省HPより)

日本の人口構造の変化を見ると、現在1人の高齢者を1.8人で支えている社会構造になっており、少子高齢化が 一層進行する2060 年には1人の高齢者を1.2人で支える社会構造になると想定されています

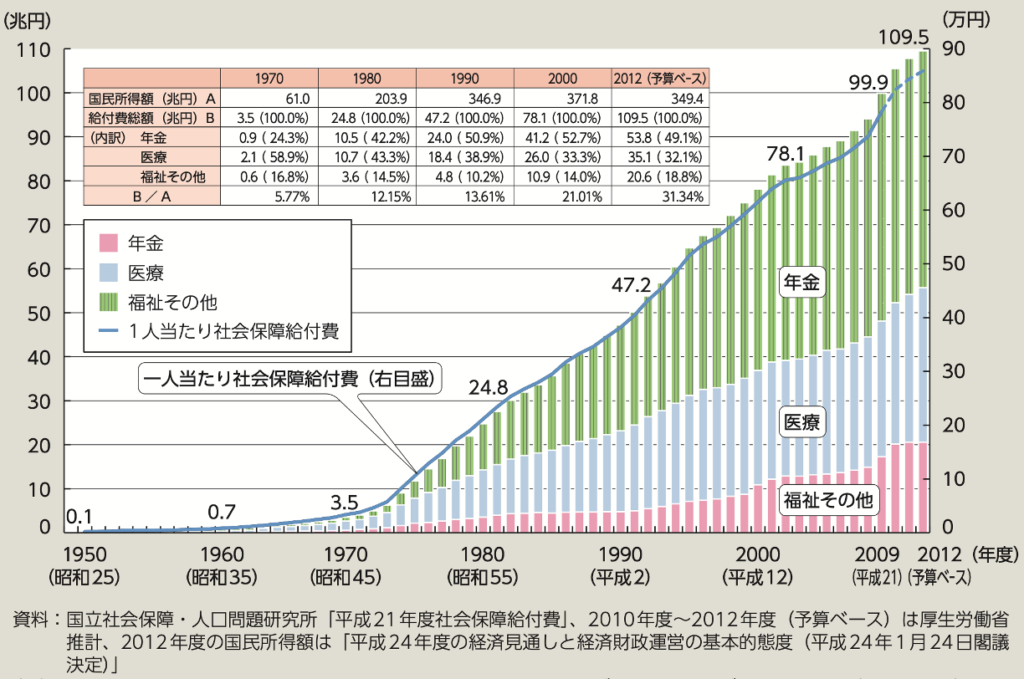

(図:内閣省HPより)

今日の日本の社会及び社会保障制度は、人口構成の大きな変化、雇用基盤の変化、家族形態・地域基盤の変化、貧困・格差問題、世代間の不公平、孤独・孤立の広がりなどの問題に直面しており、これらの問題に対応するため、年金・医療・介護・子育てなどの社会保障制度の持続可能性の確保と機能強化が求められています

社会保障に関わる支出は年々増加し、2022年時点では歳出の32%を占めています。医療費は社会保障費のなかでもおおよそ30%をこえ、年金とともに大きな割合を占めています。

高齢化が進む一方で、日本の生産人口は減少すると見込まれており、限られた医療資源を効率的に提供するため、地域の医療提供体制の構築が推進されています。

高齢者が増加することにより、医療ニーズが高まる一方、若い人たちの労働負担が大きくなると考えられます。また、高齢者の医療費負担率は低いため、国が医療費を負担しなければなりません。このような状況が続くと、本当に必要な人が適切な治療を受けられず、命に直結するリスクが高くなります。

こうした問題を回避するため、地域での医療連携体制を構築し、適切な医療を提供できる仕組みづくりが推進されるようになりました。

次回は脳卒中後の回復期間や病院におけるリハビリの入院期間、リハビリの選択肢としての自費リハビリなどをお伝えしようと思います。

NEUROスタジオ東京 山岸梓