「再び、自分の力で歩きたい」「家族との日常を取り戻したい」

脳卒中や大腿骨頸部骨折などの疾患・外傷から回復するためには、専門的なリハビリテーションが必要不可欠です。本記事では、大阪府における回復期リハビリテーション病院・病棟の役割、選び方、そして患者さんとご家族が知っておくべき重要な情報をまとめました。

目次

回復期リハビリテーション病院・病棟とは

回復期リハビリテーション病院・病棟は、急性期治療(救命や手術など)を終えた患者さんが、日常生活への復帰を目指して集中的なリハビリテーションを受ける医療機関です。2000年の診療報酬改定で新設された病棟区分であり、現在では地域医療において欠かせない存在となっています。

回復期リハビリテーション病棟の主な特徴

- 365日リハビリ:土日祝日も含めた毎日リハビリテーションを提供

- 充実したリハビリ時間:1日あたり最大3時間の個別リハビリが可能

- 専門的な多職種チーム:医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー、管理栄養士、臨床心理士などが連携

- 在宅復帰支援:自宅での生活を見据えた退院支援

- 入院期間の目安:疾患によって60日~180日(最大)

対象となる主な疾患・状態

回復期リハビリテーション病棟への入院対象となる主な疾患・状態は以下の通りです:

1. 脳血管疾患

- 脳梗塞

- 脳出血

- くも膜下出血

2. 運動器疾患

- 大腿骨頸部骨折

- 股関節・膝関節の人工関節置換術後

- 脊椎圧迫骨折

- その他の四肢の骨折など

3. その他の疾患・状態

- 脊髄損傷

- 頭部外傷

- 神経筋疾患

- 廃用症候群(長期臥床による筋力低下、内科疾患治療後の機能低下)

- 心大血管疾患(心筋梗塞後、心臓手術後)

重要なのは、これらの疾患で「回復が見込める状態」であることが入院の条件となります。また、発症または手術からの経過日数にも制限があり、例えば脳血管疾患では発症から60日以内、大腿骨頸部骨折では受傷から30日以内が原則とされています。

回復期リハビリテーションの重要性

機能回復に最適な時期を逃さない

脳や身体の機能回復には「ゴールデンタイム」と呼ばれる重要な時期があります。特に脳卒中の場合、発症後3~6ヶ月が神経学的回復が最も期待できる時期とされています。この時期に集中的なリハビリテーションを行うことで、最大限の回復効果が期待できます。

早期からの集中的リハビリテーションの効果

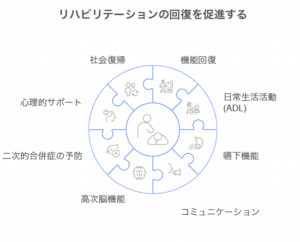

回復期リハビリテーションでは、早期から集中的にリハビリテーションを行うことで、以下のような効果が期待できます:

- 機能回復の促進:麻痺や運動障害の改善

- ADL(日常生活動作)の向上:食事、排泄、入浴、着替えなどの自立

- 嚥下機能の改善:誤嚥性肺炎の予防

- コミュニケーション能力の回復:言語機能の改善

- 高次脳機能の回復:注意力や記憶力の向上

- 二次的合併症の予防:関節拘縮、褥瘡、深部静脈血栓症などの予防

- 心理的サポート:うつ状態の予防と改善

- 社会復帰への準備:復職や社会参加に向けた支援

大阪府における回復期リハビリテーションの現状

充実した医療環境

大阪府は人口約880万人を擁する大都市圏であり、回復期リハビリテーション病院・病棟も充実しています。2023年では、大阪府内には100を超える回復期リハビリテーション病棟が存在し、地域によって特色ある医療を提供しています。

地域ごとの特徴

大阪府内の回復期リハビリテーション病院・病棟は地域によって特色があります:

大阪市内:交通アクセスが良好で大規模な医療機関が多い

北摂地域:住宅地に隣接した家庭的な雰囲気の病院が多い

東大阪・河内地域:地域密着型の中規模病院が充実

泉州地域:高齢者に配慮した設備が充実した病院が多い

堺・南河内地域:専門特化型の病院が点在

大阪府の回復期リハビリテーションの強み

大阪府の回復期リハビリテーション医療の強みには以下のような点があります:

- 先進的な設備と技術:ロボットリハビリテーションや最新の訓練機器の導入

- 充実した専門医療スタッフ:大学病院や研修施設との連携による人材育成

- 地域連携の充実:急性期病院から回復期、さらに維持期・生活期へのスムーズな連携

- 在宅医療との連携:退院後の生活を見据えた包括的サポート体制

選び方のポイント

回復期リハビリテーション病院・病棟を選ぶ際には、以下のポイントを考慮することが重要です:

1. 疾患別の専門性

全ての回復期リハビリテーション病棟が全ての疾患に対して同じレベルの専門性を持っているわけではありません。例えば、脳卒中に特化した病棟や、整形外科疾患に強い病棟など、得意分野が異なります。ご自身の疾患に合った専門性を持つ病院を選ぶことが重要です。

2. リハビリテーションの内容と提供時間

1日あたりのリハビリテーション提供時間や、理学療法・作業療法・言語聴覚療法などの専門療法の提供体制を確認しましょう。土日祝日のリハビリテーション実施状況も重要なポイントです。

3. 医師・看護師・療法士の体制

回復期リハビリテーションでは、専門的な知識を持つ医師や看護師、十分な数の療法士の存在が重要です。特にリハビリテーション専門医の常駐や、看護師の夜間体制なども確認すべきポイントです。

4. 在宅復帰率と実績

回復期リハビリテーション病棟の重要な評価指標として「在宅復帰率」があります。在宅復帰率70%以上が基準とされており、高い在宅復帰率は質の高いリハビリテーションと退院支援が行われている証拠と言えます。

5. 設備・環境

バリアフリー設計、リハビリテーション訓練室の充実度、個室・多床室の割合、食事の質なども重要な選択基準です。実際に見学することで、病棟の雰囲気や清潔感も確認できます。

6. 地理的条件とアクセス

ご家族の面会のしやすさも重要な要素です。公共交通機関でのアクセスや駐車場の有無、自宅からの距離なども考慮しましょう。

7. 退院後の支援体制

退院後の生活を見据えた支援体制も重要です。訪問リハビリテーションや外来リハビリテーションの有無、地域の介護サービスとの連携状況なども確認しましょう。

入院から退院までの流れ

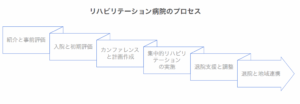

1. 紹介と事前評価

通常、急性期病院の医師やソーシャルワーカーからの紹介で回復期リハビリテーション病院・病棟への転院が検討されます。回復期病院のスタッフが急性期病院を訪問し、患者さんの状態を評価することもあります。

2. 入院と初期評価

入院時には、医師による診察に加え、各療法士による詳細な機能評価が行われます。これにより、現在の状態と回復の可能性を評価し、リハビリテーション計画が立てられます。

3. カンファレンスとリハビリテーション計画の作成

多職種によるカンファレンスで情報を共有し、具体的な目標と計画を立てます。患者さんとご家族の希望も重要な要素として考慮されます。

4. 集中的リハビリテーションの実施

計画に基づき、平日だけでなく土日祝日も含めた集中的なリハビリテーションが行われます。進捗に応じて定期的に計画の見直しが行われます。

5. 退院支援と環境調整

退院が近づくと、自宅での生活を想定した訓練や環境調整の提案が行われます。必要に応じて家屋評価(自宅訪問)も実施されます。

6. 退院と地域連携

退院時には、ケアマネージャーや訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション施設などと連携し、切れ目のないリハビリテーションを継続するための支援が行われます。

回復期リハビリテーション後の生活

継続的リハビリテーションの重要性

回復期リハビリテーション病棟を退院した後も、機能維持・向上のためのリハビリテーションが重要です。以下のようなサービスを活用できます:

- 外来リハビリテーション:定期的に病院に通院してリハビリテーションを受ける

- 訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士が自宅を訪問

- 通所リハビリテーション(デイケア):施設に通いながらリハビリテーションを受ける

- 通所介護(デイサービス):生活機能の維持向上を目指す

自主トレーニングの継続

専門職の指導のもと、自宅でできる自主トレーニングを継続することも重要です。無理のない範囲で継続することが機能維持のカギとなります。

NEUROスタジオの自主トレ動画

社会参加と生きがいの創出

リハビリテーションの最終目標は「社会参加」です。趣味活動や地域のサークル、ボランティア活動など、自分に合った形での社会参加を目指しましょう。

費用と保険制度

回復期リハビリテーションの費用

回復期リハビリテーション病棟での治療は健康保険が適用されます。標準的な1ヶ月の自己負担額は、医療保険の自己負担割合(1割〜3割)によって異なりますが、以下が目安です:

| 自己負担割合 | 1ヶ月の自己負担額(食事代別) |

|---|---|

| 1割負担の場合 | 約2〜4万円/月 |

| 2割負担の場合 | 約4〜8万円/月 |

| 3割負担の場合 | 約6〜12万円/月 |

※食事代(標準負担額):約1.5万円/月

高額療養費制度の活用

月々の医療費が一定額を超えた場合、「高額療養費制度」が適用され、自己負担額の上限が設定されます。所得に応じた区分があり、高齢者は負担が軽減される特例もあります。

各種助成制度

大阪府や各市町村では、特定疾患や障害に対する医療費助成制度があります。また、介護保険の「特定疾病」に該当する場合は、40歳以上であれば介護保険サービスも利用可能です。

よくある質問

Q1: 回復期リハビリテーション病棟への入院期間はどのくらいですか?

A: 疾患によって異なりますが、脳血管疾患では最大180日、大腿骨頸部骨折では最大90日などと定められています。ただし、回復状況や目標達成度によって実際の入院期間は変動します。平均的には脳卒中で2〜3ヶ月、整形外科疾患で1〜2ヶ月程度です。

Q2: 急性期病院から直接、回復期リハビリテーション病棟に転院できますか?

A: はい、可能です。通常は急性期病院の主治医やソーシャルワーカーを通じて転院の調整が行われます。ただし、回復期リハビリテーション病棟の受入基準(疾患の種類や発症からの期間など)を満たしている必要があります。

Q3: 入院中に必要な持ち物は何ですか?

A: 一般的な入院用品(衣類、洗面用具など)に加え、リハビリテーション用の動きやすい服装(トレーニングウェアなど)、履きやすい靴(リハビリシューズなど)が必要です。各病院によって推奨品が異なるため、事前に確認することをお勧めします。

Q4: 面会制限はありますか?

A: 病院によって異なりますが、リハビリテーションのスケジュールを優先するため、午後の特定時間帯に面会時間が設定されていることが多いです。ただし、感染症の流行状況によって、面会制限が強化されている場合もあります。最新の情報は各病院にご確認ください。

Q5: 退院後も同じ病院でリハビリテーションを継続できますか?

A: 多くの回復期リハビリテーション病院では、外来リハビリテーションや訪問リハビリテーションも提供しているため、継続が可能な場合が多いです。ただし、医療保険でのリハビリテーション実施期間には上限があることや、自宅から通院可能な距離かどうかも考慮する必要があります。

まとめ

回復期リハビリテーション病院・病棟は、急性期治療を終えた後の「回復期」に集中的なリハビリテーションを提供する専門医療機関です。脳卒中や骨折などの後、できるだけ早期から適切なリハビリテーションを受けることで、機能回復やADL向上の可能性が高まります。

大阪府には多数の回復期リハビリテーション病院・病棟があり、それぞれに特色や強みがあります。ご自身やご家族の状態に合った病院を選ぶことが、効果的なリハビリテーションと在宅復帰への重要なステップとなります。

選択にあたっては、疾患の専門性、リハビリテーション内容、スタッフ体制、設備環境、アクセスなどを総合的に考慮し、可能であれば見学することをお勧めします。また、急性期病院の主治医やソーシャルワーカーに相談することも有効です。

回復期リハビリテーションを経て退院した後も、外来や訪問リハビリテーション、自主トレーニングなどを通じて継続的にリハビリテーションに取り組むことが、機能維持・向上と豊かな生活を送るためのカギとなります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の医療機関を推奨するものではありません。最新の情報や詳細については、各医療機関や関連機関にお問い合わせください。

※医療に関する判断は必ず医師や専門家にご相談ください。

NEUROスタジオ 大阪

施設長 大上 祐司