脳卒中は世界中で多くの人がかかる病気の一つで、特にアジアではその影響が非常に大きいことがわかっています

今回、「世界の脳卒中の負担と危険因子(GBD 2021)」と「アジアにおける高血圧と脳卒中(HOPEアジアレビュー)」という2つの研究をもとに、脳卒中の現状や危険因子、そして予防策についてまとめました

1. 脳卒中とは?

脳卒中とは、脳の血管が詰まったり破れたりして血流が止まり、脳の一部がダメージを受ける病気です

症状として、体の片側が動かなくなったり、言葉が出にくくなったり、意識を失ったりすることがあります

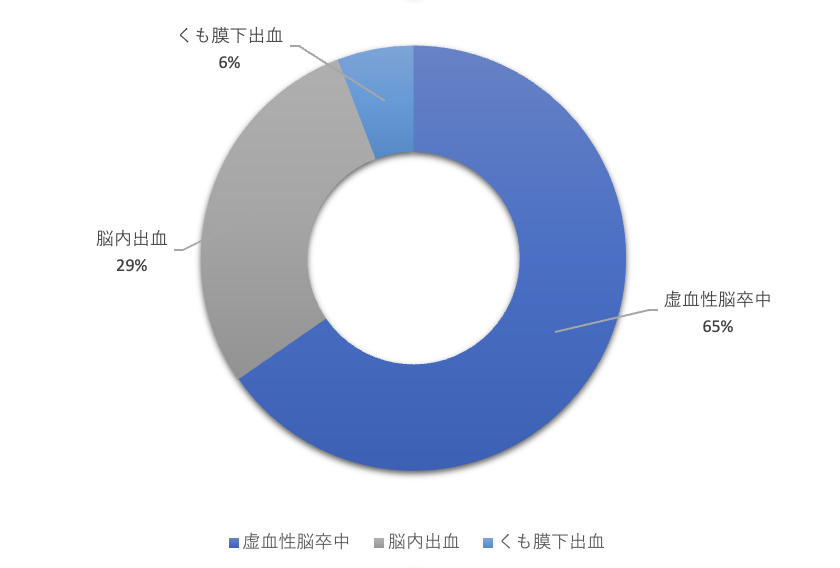

脳卒中には主に3つの種類があります:

- 虚血性脳卒中(約65%):脳の血管が詰まるタイプ

- 脳内出血(約29%):脳の血管が破れて出血するタイプ

- くも膜下出血(約6%):脳の表面で出血するタイプ

特に低・中所得国では、脳の血管が破れる「脳内出血」の割合が高くなっています

2. アジアにおける脳卒中の現状

・世界の脳卒中患者の70%がアジアにいる

・脳卒中による死亡の87%がアジアで発生

・特にインドネシアやモンゴルでは死亡率が高い(日本やシンガポールは低い)

また、70歳未満の若い世代での脳卒中が増えていることも問題視されています

脳卒中になると、命が助かっても後遺症が残ることが多く、リハビリや医療費の負担が大きくなります

3. 脳卒中の原因(危険因子)

脳卒中を引き起こす原因はさまざまですが、最も重要なのは高血圧(血圧が高い状態)です

高血圧があると、血管に負担がかかり、詰まったり破れたりしやすくなります

その他の危険因子としては:

・大気汚染(PM2.5など):空気が汚れていると、脳卒中のリスクが上がる

・喫煙:タバコを吸う人はリスクが高い

・塩分の摂りすぎ:アジアでは1日12g以上摂る人が多い(WHOの推奨は5g以下)

・運動不足:体を動かさないと血管が弱くなる

・高血糖・肥満:糖尿病や太りすぎも影響大

特に塩分の摂りすぎは深刻な問題で、塩分を1日5g増やすと、脳卒中のリスクが23%も上がると言われています

4. 高血圧と脳卒中の関係

アジアでは、高血圧が脳卒中の最大の原因です

特に以下の点が重要です:

・血圧が朝に急に上がると危険(早朝高血圧)

・夜の血圧が下がらないタイプ(非ディッパー型)もリスクが高い

・塩分を多く摂る南アジアでは、高血圧の人が多い

高血圧をコントロールすることで、脳卒中のリスクを大きく下げることができます

5. 脳卒中後の影響:認知障害のリスク

脳卒中を経験した人の約3人に1人が認知障害(記憶力や判断力の低下)になると言われています

特に、韓国では約70%の人が認知障害を発症するとの報告もあります

脳卒中後のリハビリで身体が回復しても、認知機能が低下すると日常生活が難しくなるため、予防がとても重要です

6. 予防と対策

脳卒中を防ぐためには、高血圧をしっかり管理することが鍵となります

具体的には:

血圧を定期的に測る(家庭用血圧計を使うのがおすすめ)

塩分を減らす(醤油や味噌、漬物を控えめに)

禁煙する(タバコをやめるとリスクが下がる)

運動を増やす(1日30分のウォーキングでも効果あり)

大気汚染を避ける(PM2.5が多い日はマスクをする)

また、アジアでは高血圧の治療を受けている人が少ないため、血圧の管理をしっかり行うことが公衆衛生上の課題とされています

7. まとめ

アジアでは、脳卒中の患者が非常に多く、高血圧が最大の原因となっています

特に、塩分の摂取量が多いことや、大気汚染の影響が大きいことが特徴です

生活習慣を改善し、血圧を管理することで脳卒中のリスクは大幅に下げられます

- 家庭での血圧測定を習慣にする

- 塩分を控えめにする

- 適度な運動を心がける

これらの対策を実践することで、脳卒中を防ぎ、健康な生活を送ることができます

参考文献

Hypertension and stroke in Asia: A comprehensive review from HOPE Asia

NEUROスタジオ東京