今回はDe Meyら(2012)の論文をご紹介します

研究背景と目的

オーバーヘッドアスリート(頭上で腕を使うスポーツをする選手)は肩インピンジメント症状を発症しやすい

症状の原因は多様だが、肩甲骨の動きの異常が主要な要因の一つとされている

先行研究では、上部僧帽筋(UT)の過活動と中部僧帽筋(MT)・下部僧帽筋(LT)の活動低下、および前鋸筋(SA)の機能不全が、肩甲骨の適切な動きを阻害することが報告されている

本研究は、選定された4つの特定の運動を含む6週間のエクササイズプログラムが、軽度の肩インピンジメント症状を持つオーバーヘッドアスリートの筋活動パターンと機能的結果に与える影響を評価することを目的とした

研究方法

47名のオーバーヘッドアスリート(男性25名、女性22名、平均年齢24.6歳)が研究に参加した

参加者はバレーボール、テニス、水泳などの競技に週平均6時間費やしていた

全員が少なくとも3ヶ月間の肩インピンジメント症状を持ち、臨床検査で肩甲骨の動きの異常が確認されていた

参加者は6週間の自宅エクササイズプログラムを実施した

プログラムは以下の4つの運動

1. うつ伏せでの肩伸展

2. 横向きでの前方屈曲

3. 横向きでの外旋

4. うつ伏せでの水平外転と外旋

各10回×3セットを毎日実施 運動の順序は週ごとに変更された

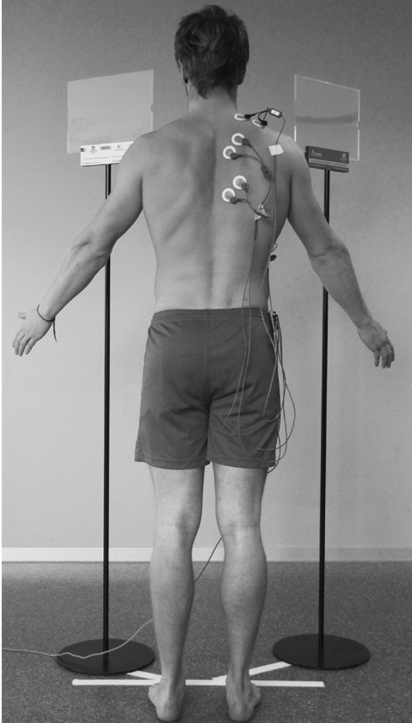

評価は6週間のプログラム前後に行われ、以下の指標が測定された

– 肩の痛みと障害指標(SPADI)スコア

– 表面筋電図による最大随意等尺性収縮(MVIC)値

– 肩甲平面での腕の挙上中の平均筋活動レベル

– 筋肉比率データ(UT/MT、UT/LT、UT/SA)

– 筋肉の活動開始タイミング

結果

40名がプログラムを完了した(7名は脱落)

SPADIスコアは29.86から11.7へと有意に減少し(p<.001)、7名は計測後のSPADIスコアが0となった

3つの僧帽筋部位(UT、MT、LT)は、MVIC値が増加し、腕の挙上中の活動レベルが減少した一方、前鋸筋(SA)ではこのような変化は見られなかった

UTは各相での活動レベルが低下した唯一の筋肉だった

筋肉比率に関しては、UT/SAが有意に減少したが、UT/MTとUT/LTは変化しなかった(p<.05)

筋肉の活動タイミングについては、トレーニング前後で有意な変化は見られなかった

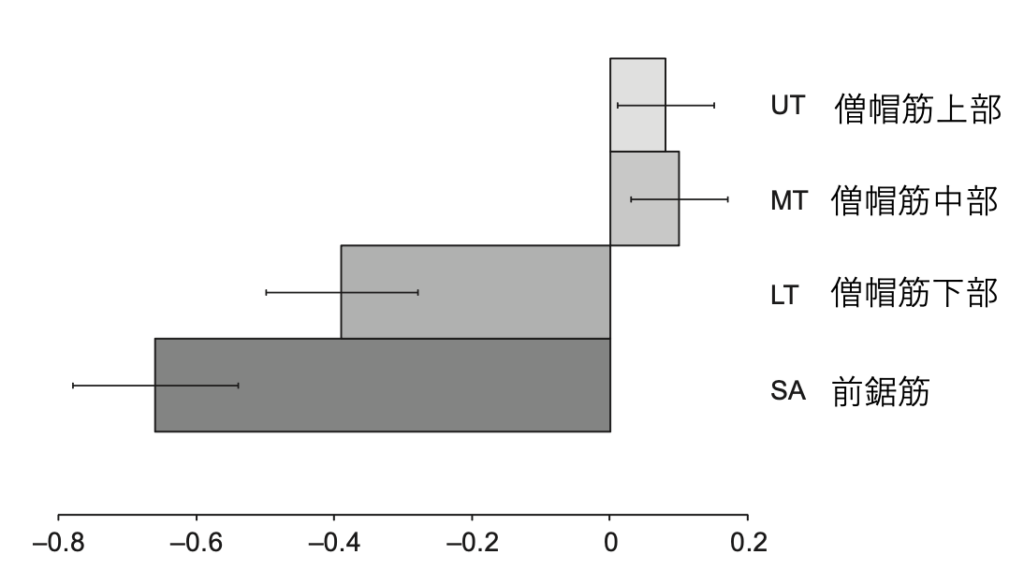

LTはUTとMTに比べて有意に早く活動を開始し(p<.001)、SAはUT、MT、LTよりも早く活動を開始した(p<.05)

*0の垂直線は三角筋後部の活動開始時点(−値:活動前 +値:活動後)

考察と結論

本研究は、4つの運動が、

(1)SPADIスコアに基づく痛みと機能の改善

(2)相対的な僧帽筋活動の減少

(3)UT/SA比率の変化をもたらすことを実証した初めての縦断研究である

しかし6週間のトレーニングプログラム前後で比較した場合、腕の挙上中の肩甲骨筋のタイミングを変化させることはできなかった

軽度のインピンジメント症状を持つがまだ訓練を中止していないアスリートにおいて、僧帽筋の活動レベルを低下させるこのような運動プログラムは、継続的な低グレードの肩の痛みや恐怖回避、最終的には外科的管理の必要性を制限する二次的な傷害予防策として非常に有望である

参考文献:

De Mey et al. Scapular Muscle Rehabilitation Exercises in Overhead Athletes With Impingement Symptoms. 2012

NEUROスタジオ東京