前回は、日本の社会保険制度の成り立ちや歴史、高齢化や人口の減少による社会保障制度が現在抱えている問題についてお話しました。

今回は主に脳卒中後の入院期間や、国ごとの比較、今後の医療がむかっている方向などを中心にお話したいと思います。

医療・リハビリについて

・リハビリと入院期間

・各国との比較

・これからの流れ

リハビリと入院期間

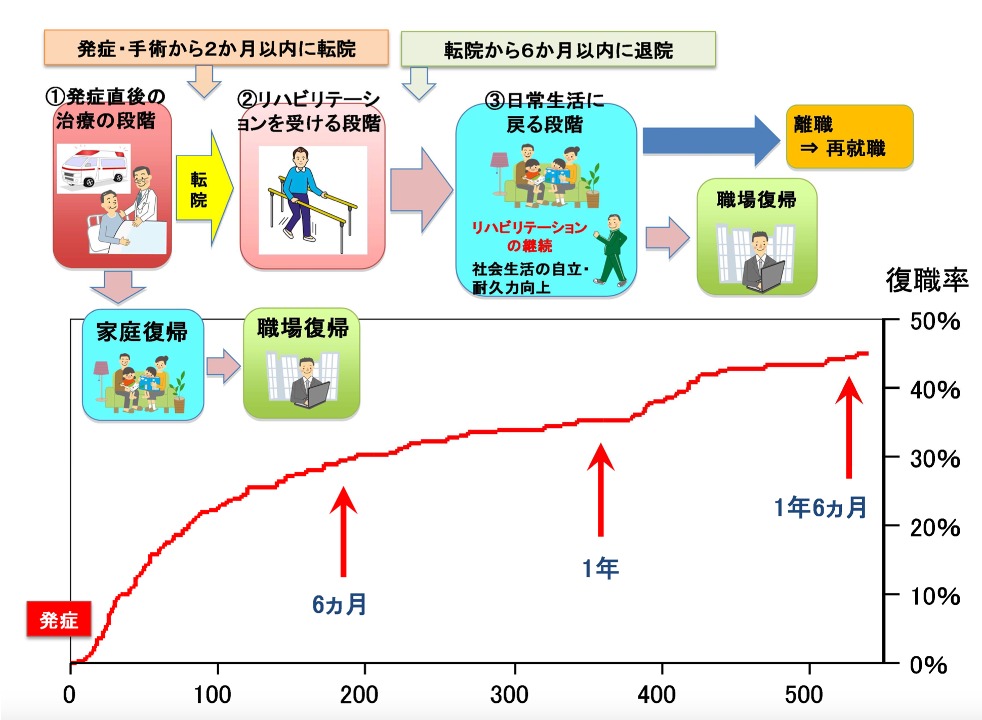

こちらは厚生労働省のHPに掲載されている脳卒中後の主な経過になります。

脳卒中の経過は主に、次の3つの段階に分けられています。

1.発症直後の治療の段階(急性期:発症からおよそ1~2か月以内)

2.機能回復のためにリハビリテーションを受ける段階(回復期:発症からおよそ3~6か月以内)

3.日常生活に戻る段階(生活期または維持期:発症からおよそ6か月以降)

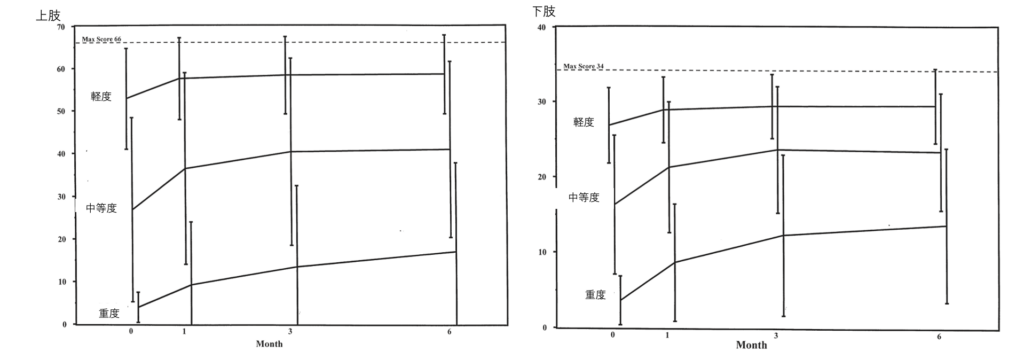

おおよそ6ヶ月の入院期間が設定された背景が、Duncanら(2000)による研究と言われており、脳卒中発症後、最初の1ヶ月ですべての重症度グループで最も顕著な回復がみられ、中等度と重度の群では3ヶ月、6ヶ月まで緩やかに改善が継続することが報告されました。

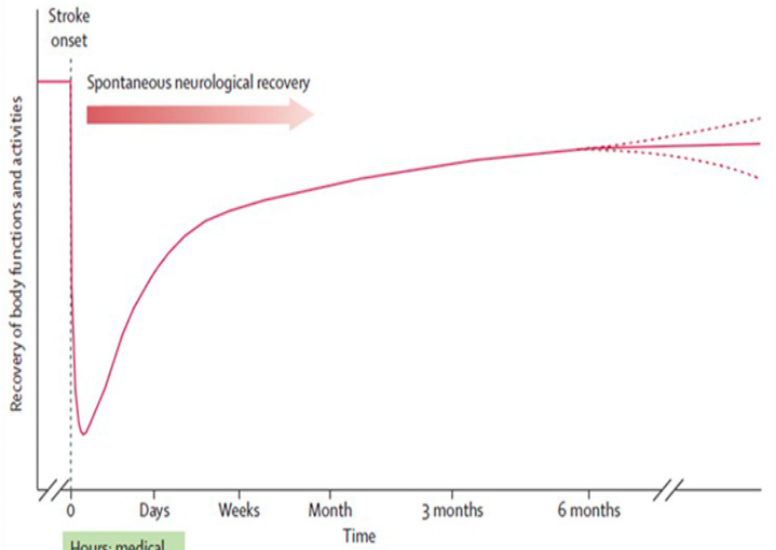

またこちらはSamarら(2016)の研究より、脳卒中後の回復パターンと介入戦略のタイミングを示す概念図になります。上部点線が適切なリハビリを実施した場合、下部点線がリハビリを実施しない(自然回復のみ)を表しています。

論文の中では、3つの回復メカニズム(・自然回復・学習依存性回復:リハビリによる機能改善・代償的回復:代替的な動作パターンの獲得)があり、介入戦略のタイミングとしては、早期からのリハビリ開始、各回復段階に応じた適切な介入方法の選択が重要であること、慢性期でも機能改善の可能性があることが述べられています。

各国との比較

各国の医療保険制度と脳卒中時の入院期間を表にしています。

最大6ヶ月のリハビリ入院を保険適応(一部負担)で受けられる日本は、世界からみると比較的惠まれた環境であることがわかります。

これからの流れ

現在の医療を見てみても、治療に対してはこれまで通り、病院で保険適応の診察と治療を受けていますが、より個別性の高い希望は保険外の適応へ移り変わってきています(美容整形のシミやシワ取り、歯科のインプラントやホワイトニングなど)。

需要が増えることで、公的保険外サービスは拡大しています。

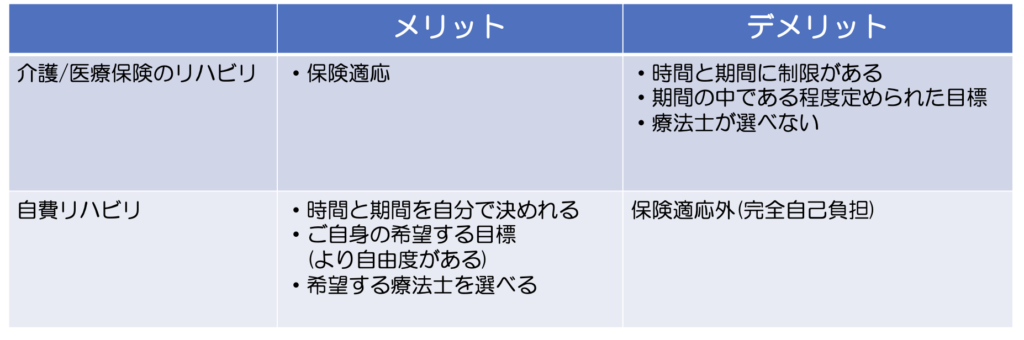

自費リハビリのメリットとデメリット

自費リハビリは、利用者のライフ合うタイルに合わせた柔軟なプラン設定が可能で、標準的なリハビリでは対応しきれない特別なニーズや、より専門的なサポートを希望する場合に適しています。また医療保険や介護保険のリハビリと併用することも可能です。

公的保険外サービスを選択肢の1つに考えるきっかけになればと思います。

NEUROスタジオ東京 山岸梓